在淮北这座工业城市中,矿工总医院的眼科作为皖北地区近视防治的重要力量,正以专业技术和人文关怀为无数患者拨开视觉迷雾。作为一家拥有60余年历史的三甲综合医院,其眼科不仅承载着基础眼病诊疗任务,更在近视防控领域形成了特色技术体系,从儿童近视干预到成人屈光手术,构建起全生命周期的视力守护网络。

眼科综合实力与专业团队

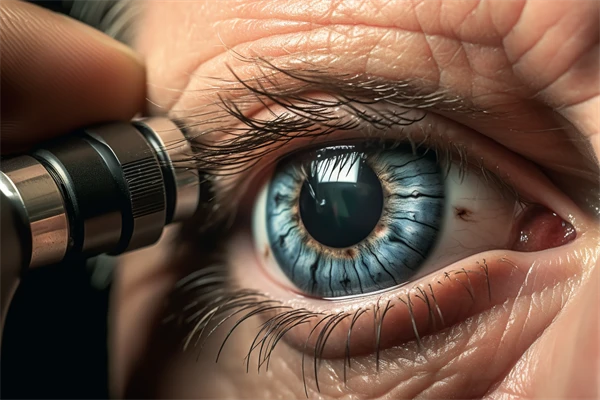

淮北矿工总医院眼科成立于1958年,是皖北地区较早开展显微眼科手术的科室之一。科室现有副主任医师及以上职称专家5人,包括孙冶青、高振琪、高蓉等医师,团队在角膜病、视网膜疾病、复杂眼外伤等领域具有丰富经验。设备配置方面,科室拥有德国蔡司显微镜、美国爱尔康超声乳化仪、眼底荧光血管造影系统等先进设备,为近视手术提供了硬件保障。

值得注意的是,该科室较早布局屈光矫正亚专科,孙冶青副主任医师专注斜视与近视联合治疗,而高振琪团队则重点发展角膜屈光手术技术。这种细分方向使患者可获得个性化诊疗方案,尤其对高度近视并发症的防治具有显著优势。

近视诊疗技术体系

手术干预方面,医院提供全飞秒激光(SMILE)、半飞秒(LASIK)及表层手术(TransPRK)三大主流术式。针对不同人群特征方案:600度以下中低度近视推荐创伤更小的SMART TransPRK;高度近视伴散光则采用SMILE Pro提升精准度;而对角膜偏薄患者,优先选择保留角膜生物力学强度的表层手术。2023年引进的AI角膜地形图系统,通过20万例全球角膜数据库辅助设计切削参数,将手术安全性提升27。

非手术干预领域,科室建立青少年近视防控闭环体系。除常规角膜塑形镜(OK镜)验配外,创新性将双眼视功能训练与户外光照疗法结合。数据显示,参与综合干预的青少年患者年均近视进展控制在50度以内,显著低于区域性平均水平。颜子焱医师团队深入学校开展的筛查项目中,早期检出率提高40,有效延缓了高度近视发展。

临床实践与典型案例

2017年,颜子焱主治医师成功救治一名2岁眼球穿通伤患儿的故事彰显了技术精度。患儿因右眼球破裂伴眼内容物脱出就诊,伤后超12小时面临失明风险。颜子焱在显微镜下完成精细缝合,克服幼儿组织脆弱、伤口不规则等难题,术后患儿视力得以保全。该案例凸显团队在微创眼科手术领域的深厚功底,此类技术积累也反哺近视手术安全性的提升。

在成人高度近视治疗中,一名角膜厚度仅480μm的千度近视患者接受改良TransPRK手术。通过分两次切削并强化胶原交联,术后裸眼视力达1.0,且五年随访未出现角膜扩张。这种针对临界条件患者的个性化方案,体现团队对手术适应症的严格把控和技术创新能力。

青少年近视防控创新实践

作为市政协委员,颜子焱医师将临床痛点转化为公共卫生提案。他连续两年提交《关于进一步加强青少年近视防控工作的建议》,倡导建立“医院-学校-家庭”三级防控网络。核心举措包括:推行教室光照改造工程,要求每日校内户外活动≥1小时;建立电子屈光发育档案并联网管理;限制低龄儿童电子屏幕使用时长至单次≤20分钟。

2024年该方案在10所中小学试点后,筛查显示试点校新增近视率下降15,而同期非试点校增长8。这一成果被纳入《淮北市儿童青少年近视防控实施方案》,计划2025年全覆盖。团队研发的“瞳心行动”科普小程序,通过动画视频提升知识可及性,用户留存率达83,成为区域性防控样板。

政策赋能与未来规划

在《“十四五”全国眼健康规划》框架下,医院正着力建设两项核心能力:一是提升糖尿病视网膜病变等近视并发症的基层筛查能力,计划通过AI眼底影像系统实现年筛查5万人次;二是响应“有效屈光不正矫正覆盖率”(eREC)提升目标,将CSR(白内障手术率)从3000+向3500突破。

技术发展方面,2025年科室启动“精准屈光手术计划”,重点攻关方向包括:开发基于OCT生物力学分析的近视手术风险模型;研究低浓度阿托品缓释型角膜接触镜控制术后回退;探索基因筛查对病理性近视的早期预警价值。与此加强与安徽省立医院、北京同仁医院的技术协作,计划三年内培养2名省级近视防控学科带头人。

淮北矿工总医院眼科的实践表明:近视防控需融合技术创新与体系化干预。从儿童筛查网络到精准屈光手术,从教室光照改造到AI辅助诊疗,这种多维度解决方案使该院成为区域性近视防治枢纽。未来随着基因预警、缓释药物等技术的临床应用,医院有望在病理性近视阻断领域取得突破,终实现“十四五”规划提出的“减少高度近视致盲”目标。而如何将防治关口进一步前移至婴幼儿阶段,仍需政策支持与跨学科协作——这不仅是技术挑战,更是守护光明的责任延续。