在新疆库尔勒这片绿洲之城,近视问题日益成为困扰民众健康的普遍挑战。随着医疗技术的飞跃发展,近视手术从曾经的稀缺资源转变为可及性更高的健康选择。库尔勒依托三甲综合医院与专科医疗力量的深度融合,不仅填补了南疆地区屈光矫正技术的空白,更以精准化、个性化的手术方案重塑了患者的视觉体验。技术的革新与服务的升级,正悄然改变着这座城市的“视界”未来。

技术设备与专科优势

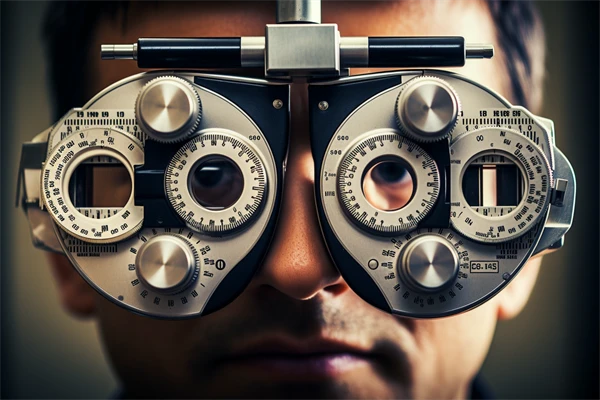

库尔勒的近视手术技术已迈入“精准无刀时代”。以库尔勒爱尔眼科医院为代表,其引进的飞秒激光系统实现了角膜切口、撕囊等关键步骤的自动化操作,替代传统手术刀,显著提升安全性。该技术可将角膜切割精度控制在微米级,配合LenSx激光系统与超声乳化设备,使术后恢复期缩短近30,患者24小时内即可恢复基础视力。新疆巴音郭楞蒙古自治州人民医院眼科依托三甲综合平台,整合多学科资源,针对高度近视合并眼底病变患者制定联合治疗方案,例如将ICL晶体植入术与视网膜激光加固结合,降低术后并发症风险。

专科协作网络进一步强化技术普惠。库尔勒爱尔眼科作为连锁集团分支,共享集团内跨洲际屈光手术专家数据库,通过百万案例数据分析“量眼”手术方案;同时建立“库尔勒-乌鲁木齐-上海”转诊绿色通道,为复杂病例提供远程会诊及应急转介服务。2023年北京朝阳医院眼科团队更通过“健康快车”项目在巴州完成千例白内障手术,为本地医生提供技术示范。

中西医结合的创新实践

传统中医技术为近视防控开辟新路径。2025年上海“中医光明行”项目落地库尔勒,推广“亢氏疗法”非药物干预体系。该疗法融合推拿、核桃灸、耳穴刺激及中药敷贴,针对儿童近视防控有效率超80,且无角膜接触风险。库尔勒市妇幼保健院在上海市第三康复医院指导下建立中医眼科,两个月内接诊量达300人次/月,部分弱视患儿通过中医理疗联合视觉训练成功脱镜。

中医药现代化进程加速技术融合。依托《新疆维吾尔自治区中医药条例》政策支持,巴州医疗机构积极探索中药制剂循证研究。例如自治区维吾尔医医院研发的消炎木尼孜其颗粒,结合维吾尔医理论与现代药效学分析,用于缓解术后干眼症,2023年实现成果转化3000万元。中医体质辨识仪也在基层卫生院普及,通过辨证施治优化患者术后调理方案。

医疗可及性与服务优化

分级诊疗体系降低就医门槛。二级医院如焉耆县人民医院通过医共体建设提升基础服务能力,其眼科门诊可承担轻度近视的激光矫正;而复杂病例则通过双向转诊机制向三甲医院分流。医保政策同步倾斜,兵团第二师库尔勒医院作为多类医保定点机构,将屈光手术部分耗材纳入报销目录,患者自付成本降低约35。

公益项目与惠民举措扩大覆盖。“健康快车”免费复明工程惠及农牧区低收入群体,3个月内完成超千例手术。民营机构则推出季节性优惠,如寒暑假学生专项折扣、618购物节飞秒手术套餐等,价格区间从基础激光手术的9000元至个性化精雕方案的3万元不等。

质量保障与化发展

标准化流程严控手术风险。库尔勒主流眼科机构执行《近视手术质量控制标准》,术前需完成角膜地形图、眼轴长度等20余项检查,硬性隐形眼镜佩戴者需停戴3-4周方符合手术条件。术后建立终身随访档案,爱尔眼科开发AI预警系统跟踪视力波动,并发症发生率低于0.8。

“一带一路”医疗合作提升学科高度。自治区中医医院与乌兹别克斯坦共建“中国-乌兹别克斯坦中医药中心”,将中医眼科课程纳入塔什干国立医科大学教育体系,并联合编写《简明中医》教材。2024年启动的“3+2”人才培养计划,每年为中亚地区输送20名掌握中医视光技术的专业人才。

结论:从技术普惠到健康生态的构建

库尔勒的近视手术发展折射出边疆医疗服务的三重跃迁:从依赖外部援助到本土技术自主,从单一西医治疗到中西医协同,从城市中心化服务到全域分级诊疗网络。当前的核心挑战在于基层中医眼科资源不足及牧区患者长期随访难。未来需进一步推动三方面建设:

1. 基层能力强化:在县级医院推广“亢氏疗法”标准化培训,借助AI辅助诊断工具弥补专业人员缺口;

2. 远程医疗深化:开发5G+AR术后指导平台,解决偏远地区复诊难题;

3. 跨境学术协同:依托中亚中医药中心,开展屈光手术技术联合临床试验。

当每一双眼睛都能享有精准而温暖的医疗服务,库尔勒的“光明之约”终将成为健康新疆的生动注脚。